きっかけはジャケ買いでした…。

酒屋さんに並ぶ本格焼酎の中でひと際異彩を放つこの焼酎「祁答院」に思わず手が伸びてしまったのです。

でも、いろいろ調べてみると想像以上のものが込められていることを知り、

僕が営んでいたお店では開店から閉店の日まで欠かすことのできない焼酎となっていました。

今回はこの焼酎、鹿児島県薩摩川内市祁答院町の軸屋酒造さんがお造りになられた「祁答院」についてお話したいと思います!!

なぜこのような商品ラベルなのか

まずは気になる商品ラベルについて。

この焼酎の故郷、祁答院地方では昔、

❝ 口噛みの酒 ❞ という古来の製造法で醸(かも)していたと伝わる地域です。

口噛みの酒とは、でんぷん質の食べ物(米など)をゆっくり噛んでいると、唾液中の糖化酵素(アミラーゼ)によってでんぷんが分解され、ブドウ糖ができて甘くなります。

甘くなったものを容器に吐きためておくと空気中に浮遊している野生酵母によってアルコール発酵し、お酒になります。

(つまり、麹菌ができる前になされていたアルコール発酵の生成の仕方となります)

そもそもは祭事用のお酒として造られていたそうで、そのことから噛む人は、

健康で清潔な若い女性、主に巫女さんがその役目に選ばれていたそうです。

これが商品ラベルに隠された意味になります。

本格焼酎「祁答院」に込められた故郷への想い

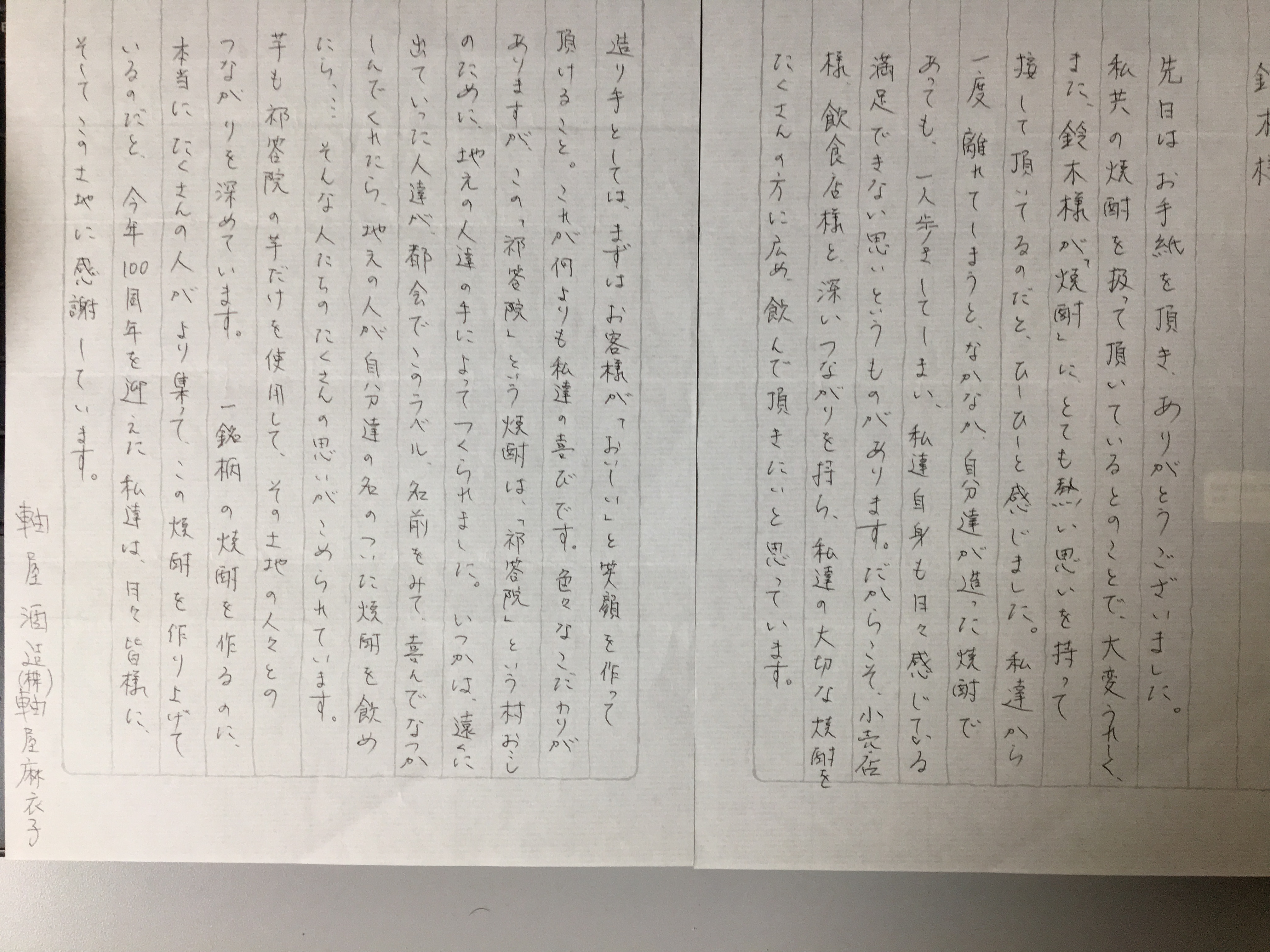

以下、軸屋酒造さんから頂いたお手紙の一部を記しておきます。(原文ママ)

私達から一度離れてしまうと自分達が造った焼酎であっても一人歩きしてしまい、

私達自身も日々感じている満足できない想いというものがあります。

造り手としては、まずお客様が「おいしい」と笑顔をつくっていただけること、

これが何よりも私達の喜びです。

いろいろなこだわりがありますが、

この「祁答院」という焼酎は祁答院という村おこしのために地元の人達の手によって造られました。

いつかは遠くに出ていった人達が都会でこのラベル、名前を見て喜んで懐かしんでくれたら、

地元の人が自分達の名の付いた焼酎を飲めたら…

そんな人達のたくさんの想いが込められています。

過疎化が問題となっている地域と認識しています。

実際にこの地域に行ったことがありますが、正直、なるほど…と思いました。

ほとんどの若者は仕事を求めて、大阪、東京に出ていくそうです。

そんな方々がこのお話を聞いたらどう思われるでしょう…。

それはこの焼酎を取り扱ってすぐに見ることができました。

実際に祁答院町出身の方が、お店にご来店されたのです。

当時、メニュー表にはわざとふりがなを記載していませんでしたが、その方は僕に質問することなく読み上げ、ご注文されたのです。

怪しいなと思い、お声をかけたところ、祁答院町出身の方でした。

この方に話さずに誰に話すんだと思い、上記の軸屋酒造さんの想いをお話しました。

その後、再びご来店されたとき、この「祁答院」がお気に入りの一本となったと嬉しそうに話してくださりました。

軸屋酒造さんのお気持ちが届いたことを意味します。

それ以来、この焼酎がお店に欠かせない焼酎となりました。

祁答院

熟成された芋焼酎の原酒に洗練された麦焼酎がブレンドされた焼酎です。

芋焼酎の比率が高いので、酒屋さんや飲食店さんは芋焼酎に分類しています。

味わいとしても、確かに芋焼酎です。

ブラインドでこれが麦焼酎とのブレンドだと認識することは難しいと思います。

優しい味わいの焼酎なので、初心者の方も抵抗なく飲めるはずです。

ベストの飲み方はお湯割りです。

ずっと飲み続けていられるような、また、料理の味を邪魔しない、3歩さがった慎ましい芋焼酎という印象があります。

多少濃いめのお湯割りにしても、お刺身などとの相性はとてもいいです!!

最後に

上記に記載した軸屋酒造さんからのお手紙で僕が心を打たれたのは、一節目の

❝ 私達から一度離れてしまうと自分達が造った焼酎であっても一人歩きしてしまい、私達自身も日々感じている満足できない想いというものがあります ❞

という部分です。

飲食店という現場に立っているとお客様のお声は、その焼酎を提供した人間が受け取ります。

「おいしかった」「ありがとう」

僕が造ったわけでもないのに、そういったお言葉を頂くのです。

これは本来なら蔵元さんが受け取るべき飲まれた方からのメッセージです。

このお手紙から、お客様からのお言葉は僕で終わらせてはいけないと思いました。

本格焼酎をただの物流にしてしまってはダメだと。もっと循環させる方法はないかと考えさせられました。

お店をしていたときは、蔵元さんにお客様のお声を聞いて頂くイベントなども行いました。

でも、全然足りません。

この件に関してはこれから先、もっともっと考えていかなくてはならないことだと思っています。

蔵元さん、酒屋さん、飲食店さん、そしてお客様へと、

本格焼酎と共に、こころが運ばれ、そしてそれが循環していく世の中になるよう

僕自身、これからも精進していきます。

今回も最後まで読んでくださった方、ありがとうございました!!

また読んでください (^^)/

コメントを残す