気付けば自身が経営していた本格焼酎専門の居酒屋を閉めて今日で一年が経ちました。

丁度その頃、鹿児島酒造さんの弓場杜氏が東京にいらっしゃっていてお話をさせて頂く機会がありました。その日はいろいろなことをお話しましたが、ご一緒した帰りの電車での会話が特にはっきりと記憶されています。

山手線。

22時くらいだったと思いますが、車内にはそこそこの人が乗車していました。そこで僕は不覚にも号泣してしまいました。

そのときの感情が、店を辞めても変わらず、本格焼酎の造り手さんのことを少しでも多くの方にお伝えしていきたいと思わせ、このブログでの情報発信という手法に行き着いたのだと自分では考えています。

❝ それでもどうしてもうまい焼酎が造りたかった ❞

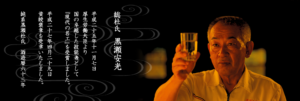

話は弓場杜氏がまだ杜氏になられる前、現総杜氏の黒瀬安光さんが杜氏のときのことです。

弓場さんは18歳のときからもう35年以上も鹿児島酒造さんで焼酎を造られています。その長い年月のお話をしてくださいました。

ある日のこと、黒瀬杜氏がいない中、モロミの様子がどうもよろしくないという事態が起こったそうです。時は夜中の1時です。

生き物である菌の繁殖がものを言う一次仕込み、二次仕込みの工程では、やはりこういう事態は起こるんだと教わりました。また、この工程のときは昼夜交代で造りにあたっているんだと再確認いたしました。

夜中の1時。

当然、黒瀬杜氏はもう寝ているだろうと弓場さんは考えたそうです。

(ちなみにこの時はまだ一人一台の携帯電話を持ち合わせている時代ではありません)

皆さんならこういった事態の時、どういたしますか?

上司に気を遣い、ご自分の判断で何とかなさいますか?

例え失敗しても、経験だと思い、チャレンジなさいますか?

仕事の内容にもよりますが、難しい問題だと思います。

「瞬君ならどうする?」

と言われ、僕は答えられませんでした。

弓場さんが選んだ方法は、杜氏を起こし、蔵に来てもらうということでした。

黒瀬杜氏のご自宅へ電話をし、まず奥様が電話に出られました。事情を説明し、杜氏を起こしてもらうよう懇願したそうです。そしてお一人、杜氏のご自宅まで車で迎えを出し、現場でご指示を仰いだとお話してくださいました。

続けて、

「そのときの事態は、自分ではどうしていいかわからないことだった。杜氏に迷惑をおかけする結果となった。でも、それでもどうしてもうまい焼酎が造りたかった 」

神妙な面持ちでそうおっしゃった瞬間、僕は自分の涙を抑えることができませんでした。

こういった造り手さんの苦悩や努力に対し、7年間僕はそれにきちんとお応えする仕事ができていただろうか。一杯の焼酎にここまで熱くなっていただろうか。

もちろん、精一杯やってはいました。でも、弓場さんの歴史や焼酎にかける想いの前では、まだ全然足りていなかったと思わされたのでした。弓場さんが当時感じた悔しさとはレベルが違いますが、あのときの僕は無性に自分自身に対して悔しい気持ちがあったのを覚えています。

❝ それでもどうしてもうまい焼酎が造りたかった ❞

このお言葉が、これから先もずっと本格焼酎の魅力を発信し続けていこうと強く思わせてくださいました。

香りや味じゃない何か

非科学的なことのように聞こえるかもしれませんが、本格焼酎は、

❝ 香りや味じゃない何か ❞

を見つめることで、香りや味そのものが変化すると僕は本気で思っています。

確かに、その焼酎が本来持っている香りや味をお伝えすることは大切なことです。また、この料理には何の焼酎が合うのか、そしてその逆もきちんと皆様にはお伝えしていきたいと考えています。

僕のブログをヒントに酒屋さんに行き、焼酎を選んで頂いたり、飲食店さんでしたらこの焼酎はうちのこのメニューに合わせてお客さんにご案内してみようと思って頂けたら、それだけで価値のあることだと思っています。

もちろん、そういった本格焼酎が元来持っている「モノの質」という側面も大事です。

ですが、忘れてはならないことがあります。

それは、

本格焼酎とは、人を満足させるための単なるモノではなく、同じ日本人が悩み、失敗し、時には打ちのめされ、それでも人に美味しいと思って頂くための希望を持ち、前進し続ける人達が造った血の通った一本一本の商品ということです。

ひとつひとつの蔵元さんのことを見ていくと今飲まれている焼酎の知らなかった一面を垣間見ることができます。そして改めてその焼酎を口にしたとき、きっと変化があると思うのです。

それこそが僕が皆様に本当の意味で体感して頂きたい本格焼酎の世界です。

「提供品質」と「知覚品質」という言葉を聞いたことはありますか?

「提供品質」とは企業(蔵元さん)が実際に提供している製品(焼酎)の品質のことです。

「知覚品質」とは消費者が製品(焼酎)に対して実際に認識する品質のことです。

僕が目指すところは、その焼酎が持つ特徴をお伝えし、飲み方や合わせる料理の提案に加え、❝ 香りや味じゃない何か ❞ を発信していき、本格焼酎における「提供品質」と「知覚品質」のギャップを少しでも埋めることだと考えています。

❝ 香りや味じゃない何か ❞ は確実に存在します。

それをこのブログではなるべく丁寧にお伝えしていきます。

最後に

今回はちょっと感情的になりすぎたでしょうか…。店を辞めて1年ということに感傷的になっていたのかもしれません。

もちろん、上記の内容は僕の本音ではあるんですが、もっと単純なところにあったりもするんです。

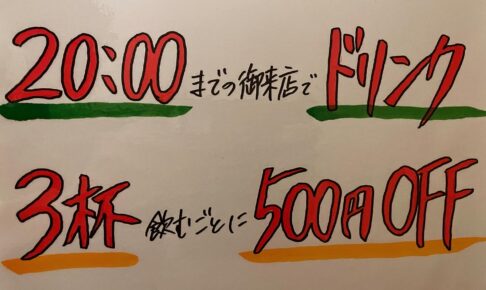

❝ 本格焼酎が皆様の生活にとって、身近な存在であってほしい ❞

僕の想いはこれに尽きるような気もします。

また次回からこんな感じで持論を展開していくとは思いますが、お付き合い頂けると嬉しいです <m(__)m>

コメントを残す